Vida

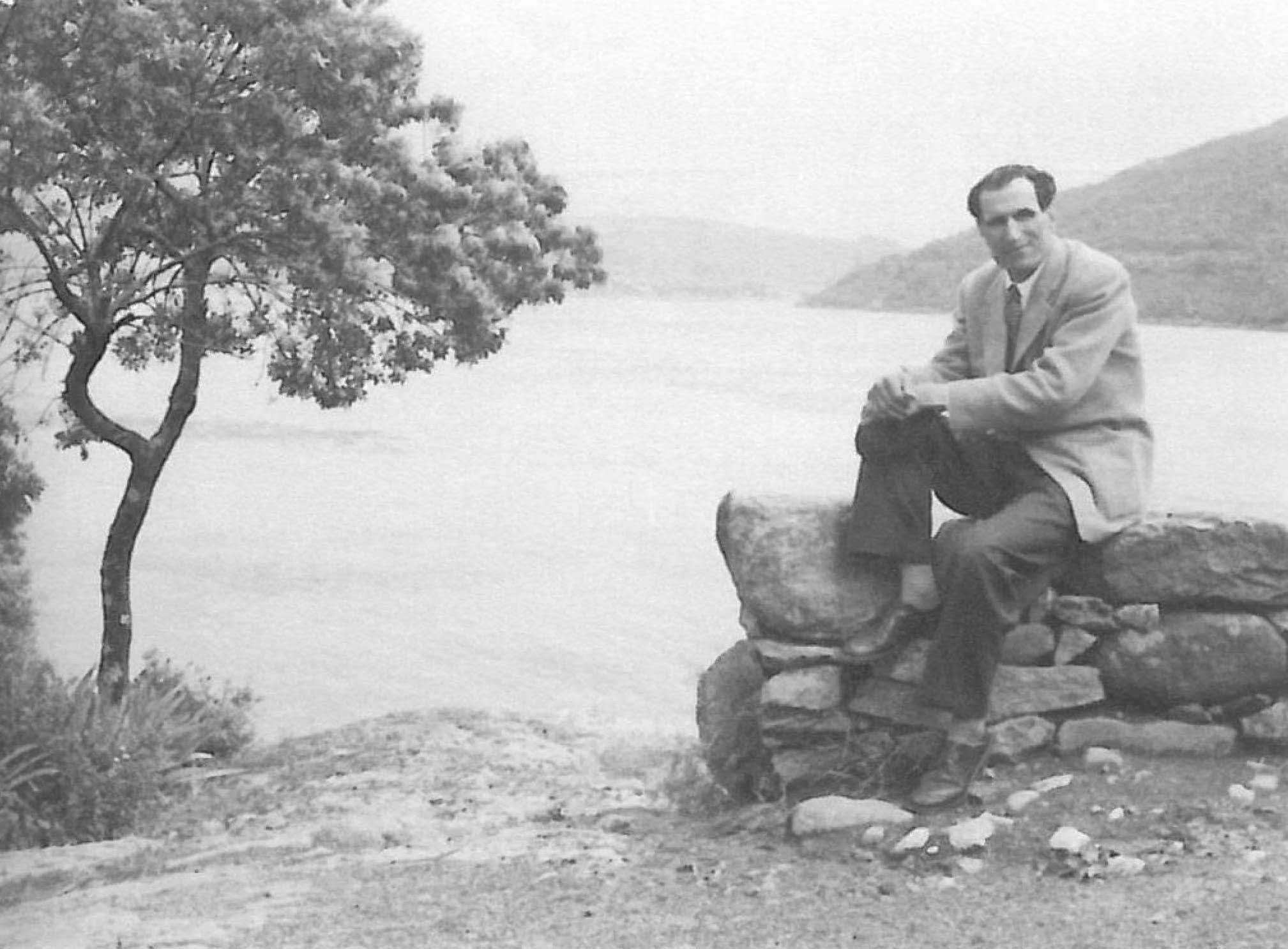

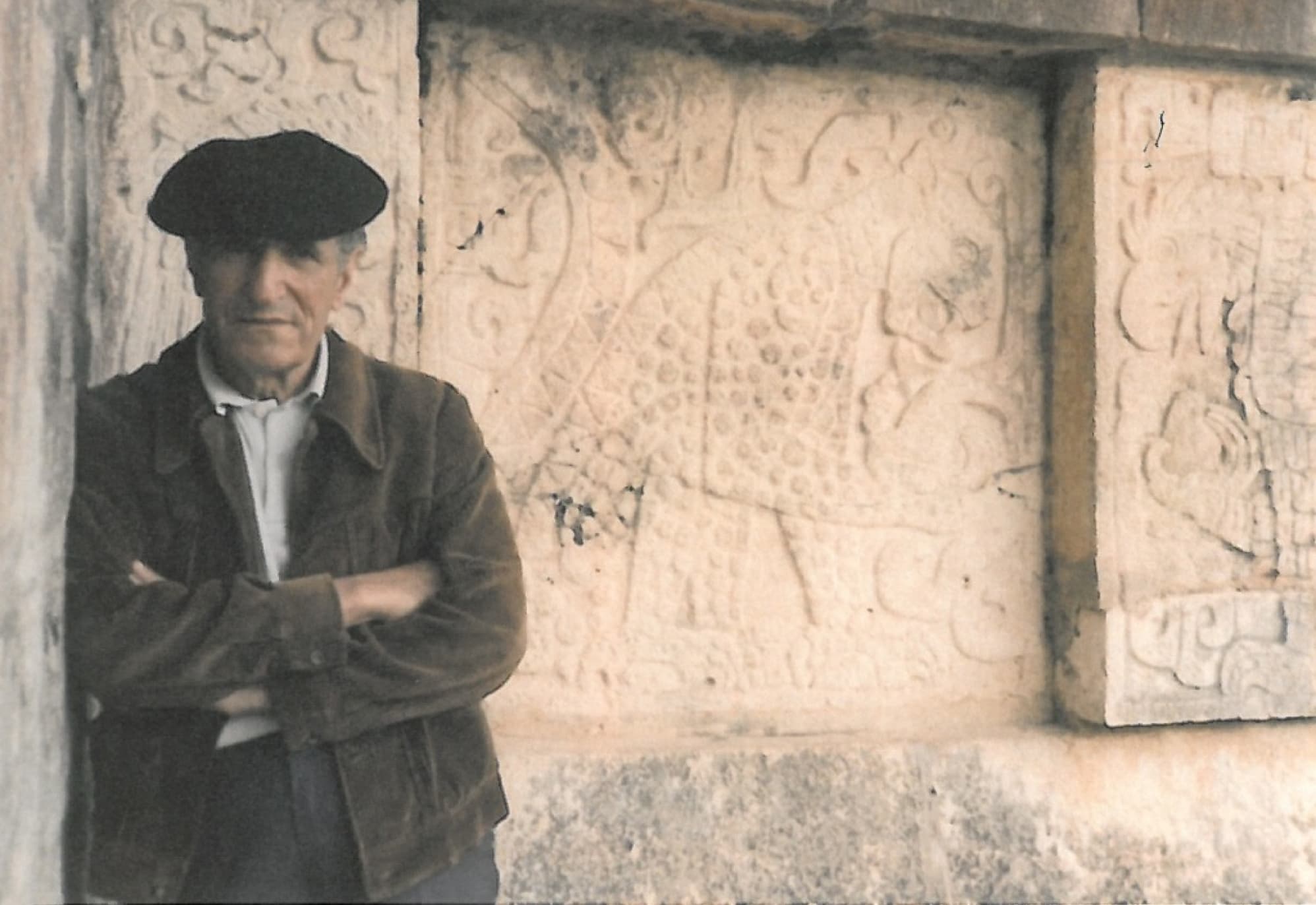

Nasce Adolfo Correia da Rocha às 11 da manhã de 12 de agosto de 1907 em S. Martinho de Anta, concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real, entre a terra quente do xisto do Douro e a terra fria do granito do nordeste transmontano. Aldeia primitiva, torrão nativo, Agarez como batiza numa projeção mítica da terra natal. O húmus que o alimenta e que o nutre. O chão das suas raízes, de onde vê o país e o mundo nos seus olhos verde-musgo.

Cresce numa família pobre, honrada, determinada a rasgar-lhe horizontes. O pai Francisco Correia da Rocha, louro, de olho azul, é o suporte, a estaca vital. A mãe Maria da Conceição de Barros, olhos quase verdes, olhos-azeitona, voz doce, o calor do regaço sentimental. Faz a quarta classe com distinção. Criado de servir no Porto, um ano no Seminário de Lamego, a certeza de que não queria ser padre. Aos 13 anos parte para o Brasil para trabalhar na fazenda do tio. Regressa cinco anos depois, faz o liceu em três anos, forma-se médico na Universidade de Coimbra com média de 15 valores. Dá consultas em Sendim, Miranda do Douro, em Leiria e, por fim, em Coimbra. A mão que escreve é a mão que prescreve.

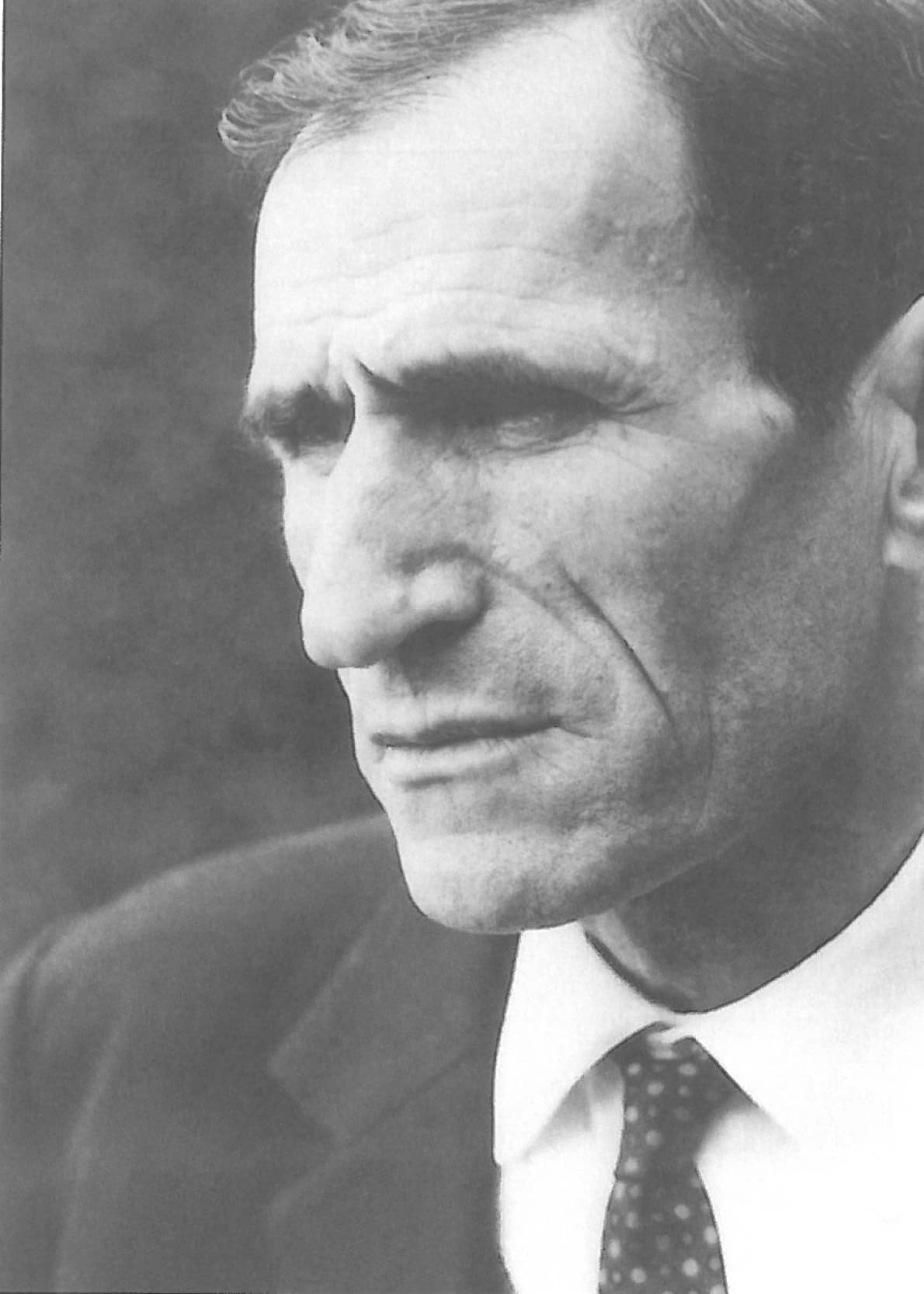

Em 1934, torna-se Miguel Torga, seu nome literário. Miguel em homenagem a Cervantes e Unamuno. Torga é torga, planta brava de montanha, urze de raiz rija. Médico e poeta no osso, na carne, na pele, na alma. Viaja entre Portugal e Itália, por uma Espanha em ferida pela Guerra Civil. O livro O Quarto Dia de A Criação do Mundo é apreendido, o escritor é interrogado pela PIDE, fica três meses preso na cadeia de Aljube. Voz incómoda e nunca acomodada, rebelde no sangue e na carne.

É um poeta insatisfeito, por vezes, escreve em duplicado, à máquina com papel químico. E reescreve. Emenda à mão, corta tiras de papel que cola em cima das folhas. O seu mundo é uma torrente de emoções, volições, paixões, inteleções. Os seus dias são crónica, romance, memorial, testamento. Médico dedicado, especialista em ouvidos, nariz e garganta, otorrinolaringologista durante mais de 50 anos. Viaja pelo mundo e descreve-o nas suas profundezas. Discute dogmas, desafia o senso comum, admite a rebeldia. É quem é. Tal e qual como é. É caçador também, esquerdino na arma, rijo de pernas, atira a galinholas, perdizes, narcejas por serras e montes. É um dos mais influentes poetas e escritores portugueses, autor de uma vasta produção literária. Laureado com diversos prémios literários nacionais e internacionais, recebe o primeiro Prémio Camões em 1989, é proposto duas vezes ao Prémio Nobel da Literatura. Durante muitos anos, é editor dos seus próprios livros.

Morre a 17 de janeiro de 1995. É enterrado no cemitério de S. Martinho de Anta, em campa rasa, com uma torga por perto, como pediu.